‘Fragments of discontinuous memories’: While Traveling

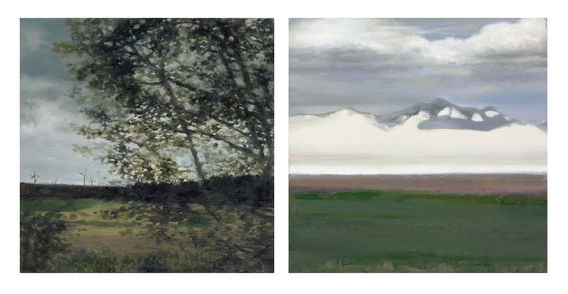

Ara Kim’s work is the process of capturing moments of inspiration and is based on photos that are taken while traveling. Traveling allows for us to transiently depart the reality and present the opportunity to look back into our lives. It invigorates new perspectives and leaves noble memories. The artist is also mesmerized by the horizontal landscapes departing away from the vertical landscapes highlighted by the city. While on a fast running train staring out into the panoramic landscape through the window, there is the urge to capture the moment.

The “canvas” is the window of the past memories and furthermore becomes a medium for the connection between artist and the audience. It transcends beyond the use as a tool for artwork and becomes an objet in itself. The 70 or so unpretentious squares are displayed side by side presenting a pathway for audiences to walk on. Eyes shift between landscapes and the shattered time and space become blended amongst one another. The subject ‘thin layer’ is an allusion to the extended row of canvas that illustrates an image of a train en route to somewhere. The artist scrapes the fragments of discontinuous memories and shares them with the audience through the visual effect of ‘thin layer’.

Through the small window is a sketch of landscapes from various memories. Some of these depictions are expressed with dull strokes drawing to the materialistic properties of the oil paints and some are meticulously painted as if staring into a still photo. These discontinuous memories are apathetic of time and space, and are displayed without flow or order. For the audience, it presents an experience such as sitting in a train that may make series of run and stop traveling through time. In theatrical film, the use of dramatic adaptation of a scene to disrupt the continuity is called “jump cut”. It is a technique that unnaturally breaks one scene from another leaving of time into pieces. It is regarded as an expedient technique for portraying modern and ontological themes. Memory is something that “oneself” considers as being extremely subjective and fragmentary. Also, as time passes by, memories pile up into vagueness. Thus, the artist believes that the discontinuity highlighted by “jump cut” technique is similar to the way she personally reminisce the past memories.

The exhibition “thin layer” is the recording of the time and space of the artist’s serene recollection of her memories. Besides the artistical representation of the landscape, the artist wishes to use the window as an objet to transcend time and space and share the landscapes from traveling with the audiences. The artist’s explicit portrayal of the contemplation of life and incompleteness of memories is a pronounced representation of modernity. Curiosity arises as to how the artist will tackle the life’s ambiguity and irony in her next work.

“Through the windows, I encountered the world and it became a memory; you will be able to visualize my memories through your own windows. Since the fragments of memories are recollected, it again becomes the world that you and I belong to” – Except from artist’s note

불연속적 기억의 편린들 : 여행지로부터

김아라의 작업은 여행 중에 느꼈던 찰나의 감흥들을 포착하는 과정으로서 직접 찍은 사진들이 바탕이 된다. 여행은 우리를 잠시 현실에서 벗어나게 해주고 삶을 뒤돌아볼 수 있는 기회를 준다. 새로운 시각을 갖게 하고 인상 깊은 기억들을 남긴다. 작가 또한 도시의 수직적인 풍경에서 벗어나 여행을 하면서 접하게 되는 자연의 수평적인 풍경에서 경이로움을 느낀다. 열차에 몸을 싣고 빠른 속도로 달리는 널찍한 풍경들을 창 밖으로 바라보면서 그 순간을 잡고 싶어진다.

캔버스는 그 때의 기억 속 열차의 창이 되고 나아가 작가와 관객을 매개하는 창이 된다. 단지 그림을 위한 재료가 아니라 그 자체로 독립된 오브제가 되는 것이다. 70여 개의 작은 정사각형들이 일렬로 펼쳐지며 그 길을 따라 관람객들은 걸음을 옮긴다. 풍경과 풍경으로 시선이 이동하며 조각난 시공간들이 섞여간다. 전시 제목인 thin layer의 의미는 여행지로 향하는 열차처럼 캔버스를 길게 나열한 데에서 오는 이미지를 명명한 것이다. 작가는 머리에서 맴도는 기억의 편린들을 thin layer의 시각적인 효과를 통해 관객과 함께 공유하고자 한다.

작은 창 너머 각기 다른 기억 속 풍경들은 유화의 재료적 물성이 느껴지는 무심한 붓질로 표현되기도 하고 혹은 정지된 사진처럼 세밀하게 묘사되어 표현되기도 한다. 이렇게 조각난 풍경들은 고유의 시공간을 무시한 채 무작위로 섞여 배열된다. 마치 관객들은 흔들리는 열차 속에서 달리다 서다를 반복하면서 시간 여행을 떠나는 듯하다. 영화에서는 장면의 비약적 돌출을 통해 연속성의 흐름을 깨뜨리는 방식을 전문용어로 jump cut이라고 한다. 장면과 장면 사이를 부자연스럽게 절단하여 시간을 파편화하는 성격 때문에 현대적이고 존재론적인 주제를 표현하는데 적합한 기법으로 알려져 있다. 기억이라는 것은 ‘나’라는 주체가 겪는 지극히 주관적이고 단편적인 심상이다. 또한 시간이 흘러 쌓여갈 수록 이것들은 점점 더 모호하게 뒤섞여간다. 그런 점에 있어서 작가는 jump cut이 가지는 비연속성이 기억을 구현하는 방법과 닮아있다고 느낀다.

‘thin layer’ 전은 작가가 여행지에서 지나온 시간과 공간에 대한 담담한 회상이며 기록이다. 전통적인 방법으로 단순히 아름다운 풍경만을 표현하고자 하는 것이 아니라 열차의 창이라는 오브제의 개념을 통해 기억 속 여행지의 풍경들을 시공간을 뛰어넘어 관객과 공유하고자 한다. 여행을 하면서 느낀 삶에 대한 고찰과 더불어 기억이 가지는 불완전성을 전시에 그대로 반영하고자 하는 작가의 철학적 시도는 다분히 현대적이다. 작가가 인지하는 삶의 모호함과 아이러니를 다음 작업에서는 또 어떤 방법으로 풀어나갈 지 궁금해진다.

“창을 통해 세상은 낯설게 다가와 나에게 기억이 되었고, 당신은 창을 통해 나의 기억을 바라보게 된다. 흩어진 기억의 편린들을 모았으니 그것은 다시 나와 당신의 세상이 된다.”

- 작가노트 중

김미향 (gallery DOS art director)